#Was bedeutet der gerade Teil der Kennlinie beim LS-Schalter?

#Wie heißt der schnelle Teil der Kennlinie?

#Kurzschlussauslösung Kennlinie senkrechter Teil

#Was der steile Teil der Kennlinie beim LS-Schalter bedeutet?

#Was zeigt der gerade Bereich bei der Auslösekennlinie?

#Leitungsschutzschalter Kennlinie Erklärung

#Thermischer und magnetischer Auslöser Leitungsschutzschalter

#LS-Schalter magnetische Auslösung Kurzschluss

#Zeit-Strom-Kennlinie Leitungsschutzschalter Magnetauslösung

#Auslösekurve LS-Schalter Interpretation

#Bimetall vs Magnetauslösung LS-Schalter

Der Mythos mit dem senkrechten Bereich

Hallo, liebe Niesnutzer, schön, dass Ihr wieder da seid. Heute will ich ein Video hier über diese Kennlinie mal wieder machen, denn ich habe jetzt öfter schon eine Behauptung gelesen oder gehört: Dass das in der Mitte der Kurzschlussbereich dieser Kennlinie oder dieses Leitungsschutzschalters sei.

Da muss ich leider sagen: Wer das so formuliert, der hat es nicht genau verstanden. Und das kann natürlich problematisch sein. Denn die Kennlinie wird ja verwendet, wenn ich jetzt eine Leitung verlege, zum Beispiel. Dann nehme ich diese Kennlinie, um zu schauen, ob die Leitung mit dem Leitungsschutzschalter ausreichend geschützt ist.

Deshalb: In diesem Video erfährst Du, was in dem geraden Bereich in der Mitte tatsächlich passiert und wo der eigentliche Kurzschlussbereich liegt.

Übrigens wird das wieder freundlich unterstützt vom Verein NH/HH-Recycling e.V..

Woher kommen die Auslösekennlinien? (Aufbau der Auslösekennlinien)

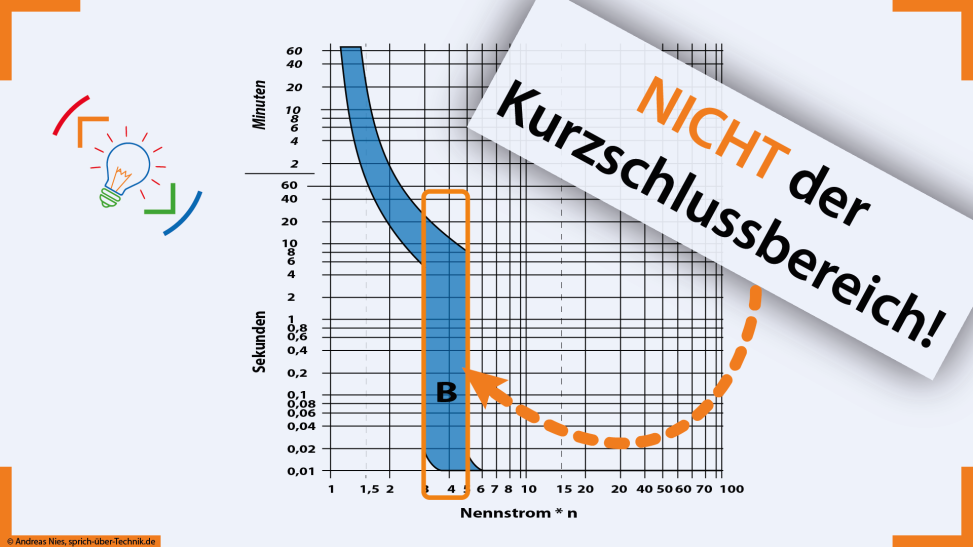

Jetzt erstmal zu dieser Kennlinie. Wie Ihr wisst, setzt die sich zusammen aus der Kurve des thermischen Auslösers – hier die Kurve mit den Toleranzen – und der Kurve des elektromagnetischen Auslösers. Auch hier wieder zwei Linien wegen der Toleranzen.

Falls Ihr das alles noch gar nicht wisst: Dazu habe ich natürlich auch schon ein Video gemacht, und das verlinke ich Euch hier einmal. Meine herzliche Empfehlung: Schaut Euch das zuerst an, falls Ihr Euch nicht sicher seid.

Hier geht’s also um die drei möglichen Bereiche in dieser Kennlinie. Moment – drei Bereiche? Hat der jetzt drei Bereiche gesagt? Aber es gibt doch nur zwei Auslösemechanismen… Ganz genau: Es gibt zwei Auslösemechanismen und drei Bereiche. Warum? Das erfährst Du jetzt.

Der thermische Bereich (links)

Der erste Bereich ist hier links, und den habe ich mal rot eingefärbt. Dieser Bereich ist relativ einfach, deswegen fange ich damit an. Da gibt es nur den einen Auslösemechanismus (die roten Linien) und wie heißt der? Richtig: Das ist die thermische Auslösung.

In diesem Bereich kann man sich also sicher sein: Da löst – wenn überhaupt – nur die thermische Auslösung aus. Ich würde sagen: Wir nennen den jetzt mal den thermischen Bereich.

Der elektromagnetische Bereich (rechts)

Der zweite Bereich wäre eigentlich der in der Mitte, aber bevor wir darauf kommen, mache ich erst den dritten Bereich.

Der dritte Bereich ist rechts, und den habe ich blau eingefärbt. Wichtig zu wissen: Hier unten ist die Kurve der elektromagnetischen Auslösung. Die sieht man in normalen Diagrammen (in Büchern, Katalogen, in der Norm) meistens gar nicht, weil die dort in Schwarz gezeichnet ist. Deswegen habe ich sie extra dick und blau gezeichnet.

Das, was hier in der Mitte zwei Kurven waren, wegen der Toleranz, sieht hier unten aus wie eine einzige Kurve, weil die beiden Linien komplett übereinander liegen.

In diesem Bereich liegen die Kurven der elektromagnetischen Auslösung also komplett unterhalb der Kurven der thermischen Auslösung. Rot ist immer oben – blau ist immer unten.

Was bedeutet das? Richtig: Blau ist viel viel schneller.

Zum Beispiel: Wo Rot noch 400 ms bräuchte, kann Blau schon in 10 ms auslösen. Da ist ein Faktor 40 dazwischen. Das kann man sich so ähnlich vorstellen wie bei einer Bremse und einem Menschen. Also Bremse das kleine Insekt, das stechen kann. Und diese Bremsen, die sehen, so hat man mir gesagt, 40-mal schneller als wir. Ja, also selbst Fliegen (die ja auch schon ziemlich schnell sind) selbst Fliegen sind da langsam dagegen. Und wenn man also jetzt versuchen würde, so eine Bremse zu fangen, dann hätte man fast keine Chance, weil die Bremse unsere Bewegungen quasi in Zeitlupe sieht. Sie kann dann ganz gemütlich wegfliegen und wir wissen gar nicht, wie es gegangen ist. Und so ähnlich ist das Verhältnis hier auch. Der Kurzschluss-Auslöser hat schon abgeschaltet, da hat der Überlast-Auslöser noch gar nicht mitbekommen, dass etwas los ist.

Also können wir den blauen Bereich elektromagnetischen Bereich nennen. „Kurzschlussbereich“ hätte man auch sagen können, aber weil ich links schon „thermischen Bereich“ und nicht „Überlastbereich“ gesagt habe, bleibe ich konsequenterweise in diesem Schema.

Was passiert in dem senkrechten Bereich der Kennlinien?

Jetzt bleibt noch der Bereich in der Mitte. Den färbe ich einmal grau ein. Vielleicht könnte man ihn „Grauzone“ nennen – was meinst Du?

In diesem Bereich wird es spannend. Hier sieht man sowohl zwei blaue als auch zwei rote Linien, und sie kreuzen sich sogar. Zwischen diesen Linien – das weißt Du ja aus meinem anderen Video – „spielt die Musik“.

Zum Beispiel bei der blauen Linie links verläuft die Linie senkrecht beim dreifachen Nennstrom, rechts beim fünffachen Nennstrom. Irgendwo dazwischen kann der Kurzschluss-Auslöser auslösen. Das liegt an den Produktionstoleranzen.

Wenn ich also einen vierfachen Nennstrom habe und einen schnellen Leitungsschutzschalter erwische, der schon beim dreifachen auslösen würde, dann schaltet er schnell ab. Erwische ich aber einen langsameren, der erst beim fünffachen merkt, dass etwas los ist, dann würde der bei vierfachem Strom nichts tun und alles dem thermischen Auslöser überlassen.

Also fehlt jetzt ein Name für den grauen Bereich. „Grauzone“ wäre zwar passend, aber ich nenne ihn lieber Übergangsbereich. Hier kann der Leitungsschutzschalter entweder sehr schnell elektromagnetisch auslösen – oder erst später und dann thermisch.

Die Bezeichnung Kurzschlussbereich für diesen mittleren Bereich (wie sie oft in Büchern oder Videos vorkommt) ist irreführend. Da, wo man in normalen Kurven gar nichts sieht – nämlich rechts, wo im Diagramm nur ein schwarzer Strich ist, den man leicht übersieht – das ist der eigentliche Kurzschlussbereich.

Ein Versuch zum thermischen Bereich und ein Video zur Selektivität im Kurzschlussbereich

Vielleicht interessant für Dich: Ich habe zu den beiden Bereichen links und rechts (thermisch und elektromagnetisch) weitere Videos. In einem siehst Du, wie lange die Überlastauslösung wirklich braucht und warum sie beim zweiten Mal schneller kommt. In dem anderen erkläre ich, warum man im Kurzschlussbereich nur sehr schwer Selektivität mit Leitungsschutzschaltern erreicht.

Danke für die Unterstützung und für Euer Feedback

Gut, lieber Niesnutzer, schreib mir bitte in die Kommentare, wie es Dir gefallen hat. Hat Dir vielleicht auch schon einmal jemand erzählt, der senkrechte Streifen wäre der Kurzschlussbereich? Oder hast Du das irgendwo gelesen? Und hast Du vielleicht noch einen anderen Mythos aus der Elektrotechnik, den Dir mal jemand unterjubeln wollte? Das würde mich sehr interessieren – und ich glaube, die anderen Niesnutzer auch.

Und wo ich gerade dabei bin: Ein angemessener Kommentar unter diesem Video wäre ein kleines Dankeschön an den Verein NH/HH-Recycling.Falls Ihr den Verein nicht kennt: Das ist ein gemeinnütziger Verein, der alte Schmelzsicherungen recycelt. Die Erlöse werden komplett für gute Zwecke ausgegeben, z. B. für Bildung und Forschung. Ich finde, das ist ein Dankeschön wert. Wenn Du das auch so siehst: Schreib‘ uns doch mal. Entweder bei YouTube in den Kommentaren oder hier auf der Webseite im Kontaktformular.

Tschüss, liebe Niesnutzer! Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.

Abstract in English

The video clarifies a widespread misunderstanding about the tripping characteristic of miniature circuit breakers (MCBs). Many people believe that the middle section of the characteristic curve is the short-circuit area. In the video I explain, why this is incorrect and potentially problematic when selecting protection for electrical wiring. The characteristic curve is made up of two parts: the thermal (overload) release and the electromagnetic (short-circuit) release, each shown with upper and lower tolerance limits.

The first region, on the left, is the thermal area. In this range, only the thermal mechanism can trip the breaker. This mechanism responds slowly because it relies on heat, so disconnection can take some hundred milliseconds or more. It is used to protect cables from long-term overload. Because no fast magnetic reaction exists here, the behaviour is predictable: if anything trips, it will be the thermal element.

The third region (second region will be explained soon), on the right, is the electromagnetic area, which represents the true short-circuit range. Here, the electromagnetic mechanism reacts extremely quickly – typically within a few milliseconds – long before the thermal part even “notices” the current. The blue magnetic curves lie entirely below the red thermal curves, showing that the magnetic trip is much faster. To illustrate this speed difference, I like to use the following analogy: a horsefly perceives motion far faster than humans, making it almost impossible to catch. Similarly, the magnetic release reacts instantly while the thermal element lags behind.

The middle region is the transition zone, where the thermal and magnetic curves overlap. Because of production tolerances, an MCB may trip magnetically or thermally in this area, depending on whether it is a faster or slower device. At a certain multiple of the rated current, one breaker may respond magnetically within milliseconds, while another may remain inactive magnetically and instead trip thermally after a delay. For this reason, calling this section the “short-circuit area,” as some books or videos do, is misleading.

There are also additional videos on the topic. (1) The real timing of thermal trips and (2) Why achieving selectivity in the short-circuit range is challenging.

Schreibe einen Kommentar

Du musst angemeldet sein, um einen Kommentar abzugeben.